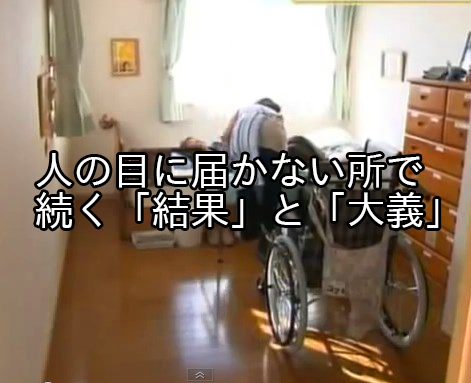

私は自分が(今は個人でですが)、介護予防運動(介護予防事業)に関わる際に自分の行っている活動を「いちボランティアとしてだけの活動」と誤解されない為に常にある機関への関わりを意識しています。

それは「地域包括支援センター」もしくは「社会福祉協議会」です。

特に地域包括支援センターは、その「機能」自体が「町の介護予防を目標としたマネージメント事業」とさえ言われています。

ここで、良い機会ですので、更に私のイメージ・認知している「地域包括支援センターとは何か?」その存在について簡易的に書いていきたいと思います。

各地域包括関連の職種や介護施設系のケアマネージャー等専門職の方々から見れば、「そんなの当たり前じゃん!いちいち書かなくても・・・」と思われる内容かもしれません。

しかし、一般の地域住民・病院勤務の看護師さんとかはその「当たり前の事」を知らない方が非常に多いとよく現場などで耳にします。

なので、この手の事はしっかり「一般人目線」で書いていきたいと思います。

と、言うよりも、ここでも再度、断言しておきたいのは、元々私のブログは「専門職者目線」では書いていないという事です!

もし記事を書く過程で専門用語を書いたとしても、その「意味」が一般の方々に伝わらなければ、自分が記事を書く「意味がない」からです!

※ ただ、あくまで「厚生労働省」の文献・法の概要を元にした上での解説、考察でお話ししていきたいと思います。

地域包括支援センター(ちいきほうかつしえんセンター)は、地域における介護相談の最初の窓口となる場所とも言われています。

また、地域包括支援センターという機関は、2000年の介護保険法実施時にすぐ運用された機関ではありません。

正確には2005年の介護保険法改正で制定された機関であるというところがポイントの一つです。

地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントといった広範囲の分野に総合的に関与していく機関とも言われ各区市町村に設置されています。

センターには、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士(またはこれらに準ずる者)が配置されています。

そして、各職種が専門性を生かす事で相互連携しながらチーム業務にあたっているとされています。

基本的に市町村事業である地域支援事業を行う機関ですが、外部(各地域の病院・施設)への委託も行なわれている機関です。

もちろん、センターの専門職者にはその業務で知り得た秘密に関して「守秘義務」が課せられます。

あと、地域包括支援センターは要支援認定を受けた者(要介護認定ではなく)の介護予防マネジメントを行う介護予防支援事業所としても機能しています。

これが、私の認知している「地域包括支援センター」ですが、次回は更に厚生労働省の資料から一部抜擢した正確な「地域包括支援センターの役割」を述べていきたいと思います。

そして、そこで「なぜ、地域包括センターの事を声高に解説したか、その理由」についてもお話していきたいつもりです。

※ 皆様、貴重なお時間の中、記事をお読みいただきありがとうございます。

もし、記事に共感いただけましたらシェア、もしくは以下の” はてなブックマーク・Twitter・いいね! ”ボタン等を押していただけると凄くうれしいです。

皆様の貴重な応援が、私の更なる元気と勇気につながります。