皆様、貴重なお時間の中私の記事を見て下さり、本当にありがとうございます。

もう、何年も前の話でしょうか・・・。

かつて私が病院で”電子カルテ”を使っていた頃の日記が出てきました。

そこには私自身、こう、記してありました。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

(病院の電子カルテについて)

病院に就職して、一つ苦手な壁に当たっています。

カルテが電子カルテであることです。

パソコン音痴な私ですが、仕事でどうしても電子カルテが使えるようになる為、嫌でもパソコンの基礎とか勉強しないといけなかったです。

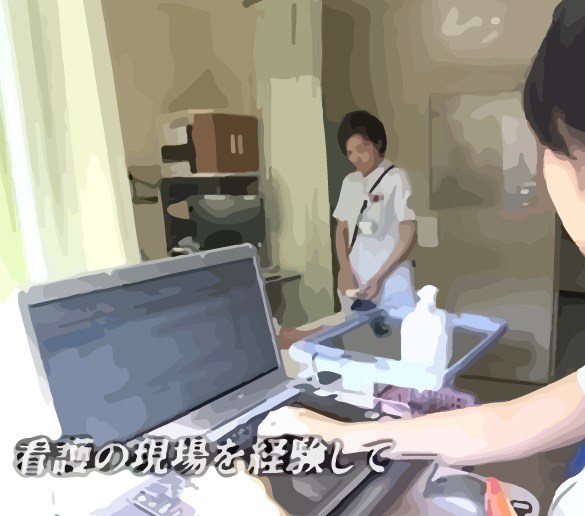

点滴・採血・検査を行う時は電子カルテ(看護師は病室にノートパソコンとして持っていく)にバーコードリーダーが付いてます。

それで患者誤認を防ぎ、かつ、確実に診療会計のカウントも行える(イントラネットにて病院のデータベースに情報が集合する)仕組みになっています。

だから、バーコードシールが貼られていない、かつ看護師2人で確認されていない点滴・採血・検査は実施自体してはいけません。

そして看護師が患者さんに点滴・採血・検査等実施する時は、その実施前に必ず患者さんの腕に付いたバーコードタグ及び点滴・採血・検査等の素材に貼られているバーコードとを読み取り、誤認していない事を確認して実施します。

実施が済んだら看護師自身が持っている名札バーコードを読み取り、実施サイン済みとなります。

つまり、バーコードリーダーを患者さんの部屋に持って行き、使う時には

- 職員(自分)のID・パスワードでログイン後、特定の画面を開き患者さんの名札バーコードを読み取り

- 点滴・採血・検査に使うバーコードを読み取り

- 実施後、実施した職員の名札バーコードを読み取る

といった順番で利用されます。

これが、麻薬(塩酸モルヒネ)や輸血とかの取扱いになると、また、もっといろいろな手順が必要になりました(医師も交えて何度かサインしないといけないとか)・・・。

電子カルテは通常の紙カルテと違い、一人の患者の情報を見たい時、一人しか使えない(他のスタッフと取り合いになる)事はないのが利点です

ただし、それに負けない位欠点もあります。

電子カルテの数が決まってて私が日勤で来た時、夜勤看護師とかが使用してて借りにくい事がある事(患者の病室の受け持ちによって使うカルテが決まってるが、それが夜勤看護師のとダブってる時)。

あと、やたら見たい情報をクリックした際、その情報が閲覧されるまでやたら時間がかかる事(病院の電子カルテがイントラネットの仕組みの関係上、負荷や容量の関係で)。

あと、何より厄介なのが、夜勤者の不注意とかで電子カルテ(ノートパソコンの方)のバッテリーが切れかかっていて朝すぐ使いたい時や病室に持っていかないといけない時使えない事。

やたら便利なようで不便でもあるような気がしますが、扱い方次第で効率よい使い方も出来ると思うので、早く仕事に馴れるという考え方でカルテに慣れたいと思います。

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

と、以上が、病院に始めて就職した時の新人の頃、書いていた私の”電子カルテ”についての日記でした。

- - - - - - - - - - - - - - - -

※ 皆様、貴重なお時間の中、記事をお読みいただきありがとうございます。

もし、記事に共感いただけましたら” ↓↓ 下のボタン ↓↓ ”を押していただけたらうれしいです。

皆様の貴重な応援が、私の更なる活動の活力につながります。